🎵 このカテゴリについて

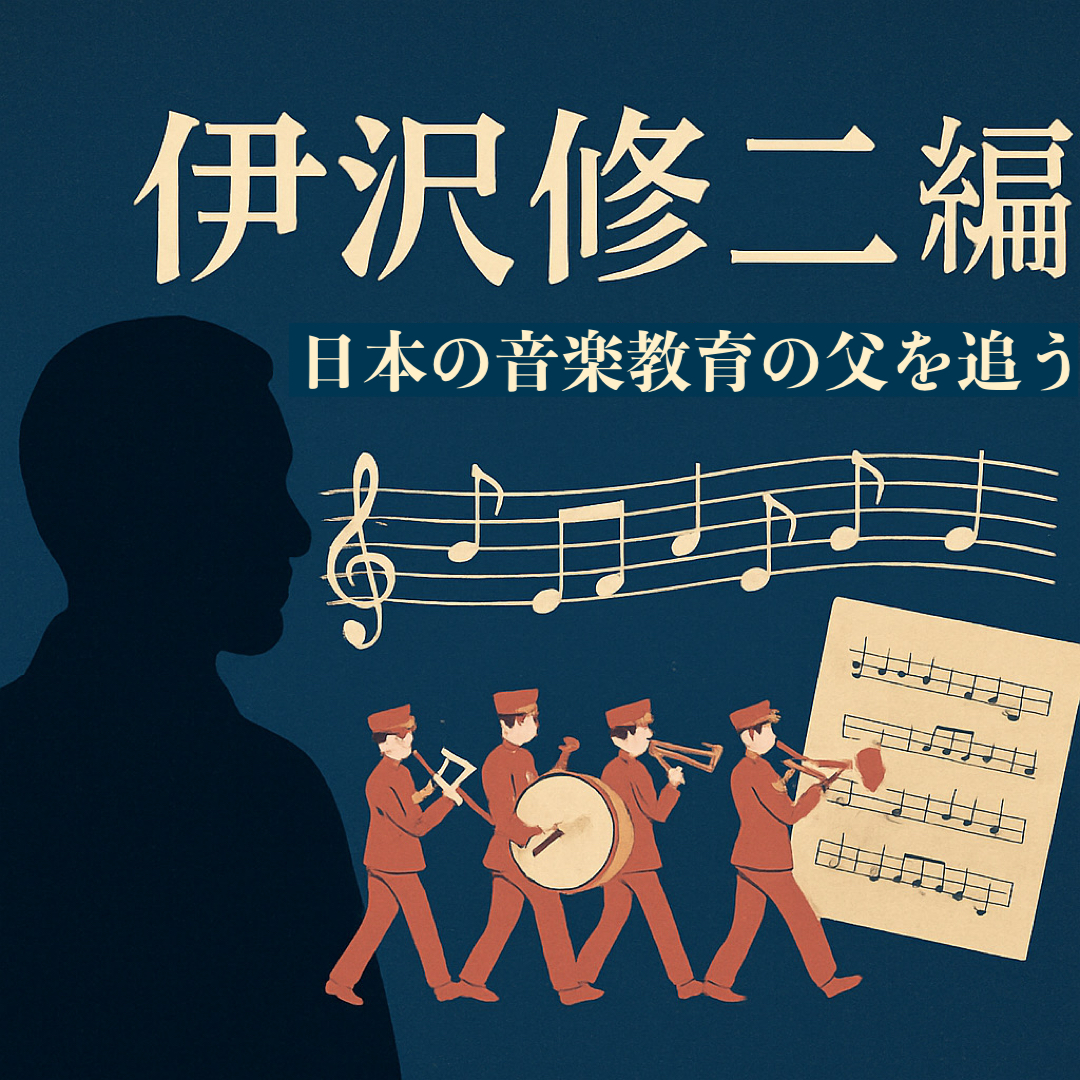

童謡や唱歌がどんな風に生まれてきたのかを、

AI(ChatGPTや Geminiなど)と一緒に

やわらかく・楽しくエッセイ風に紹介します。

「へ〜、そんなことあったんだ!」と気軽に読める内容で、

歴史の裏話や

登場人物たちの物語もたっぷり。

子どもの歌から見える

時代や社会のリアル

にも触れていきます😊

ーーーーー偉人カテゴリーーーーー👇

ーーーーー童謡唱歌新着記事ーーーーー👇