🎵 伊沢修二って、誰?

伊沢修二と言えば

「あー、あの政治家の?」

「あー、昔お札に載ってたよねー」

とか。思ってしまいそうな名前だけど。

…思った人何人かいますよね?

でも政治家でもないし、お札に載ってる人でもありません。

📘 目次

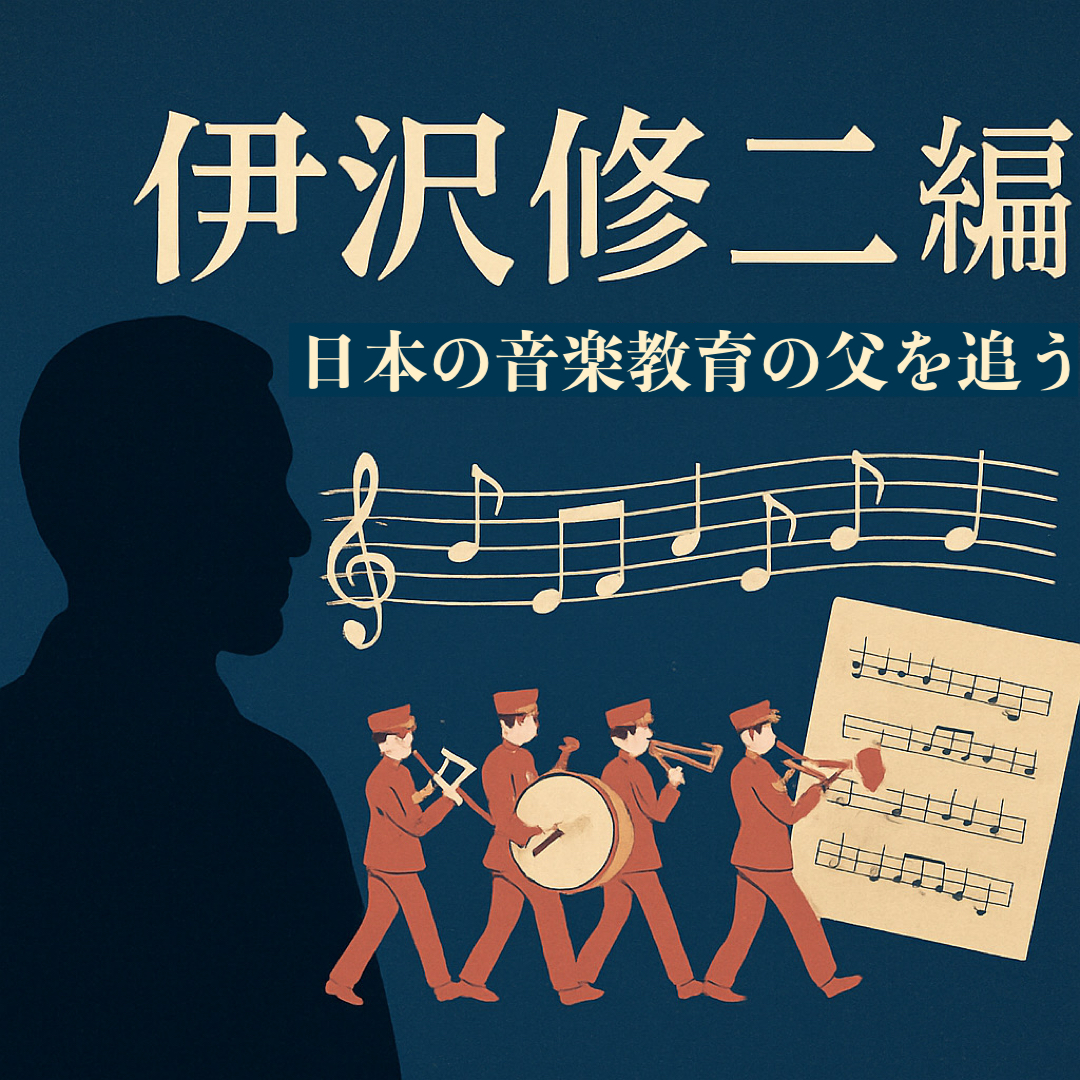

🎤 伊沢修二は、「日本の音楽教育の父」

伊沢修二は、「日本の音楽教育の父」と言われる人です。

彼は日本の学校に、音楽を制度として導入しました。

伊沢修二がいなければ、日本の学校に音楽の授業なんてなかったかもしれません。

「…余計なことを…」とか思う人も、少なからずいそうですよね。

🎧 音楽の授業、好きだった?

音楽は好きでも、学校の授業は嫌いだったって人もいるかと思います。

- 「人前で歌わされるのが嫌だった」

- 「苦手な楽器をさせられるのが嫌だった」

- 「そもそも何のために必要なのかがわからない」

他にも色々とあるんじゃないでしょうか。

勿論、大好きだったと言う人もいるでしょう。

でもまぁ、別に学校の授業でやらなくても。

音楽はやりたい人が個人で習いに行けばいいし、

また音楽は評価されるものじゃなくて自由にやるものだし。

嫌だと思う子に無理にやらせなくてもいいんじゃね?

って、思う人も多いんじゃないでしょうか。

💡 どうして学校に音楽を?

どうして伊沢修二は、わざわざ音楽を学校教育に取り入れようとしたのか。

それは彼の生きた時代が大きく関わっていました。

🕰 江戸末期から明治へ——激動の時代

江戸末期から明治にかけて。

激動の時代を駆け抜けた伊沢修二。

その中で彼が作り上げた音楽教育と唱歌の誕生秘話。

彼の人生を追いかけながら、彼が音楽教育に何を見たのか。

学校制度に音楽を導入することに、どんな意味があったのか。

それをみなさんと一緒に見ていきたいと思います。