🎵 メトロノームとは?音楽練習に欠かせない道具

音楽をやっている人ならほぼ誰でも、やっていない人でもどこかで聞いたことがある名前ですよね。

小学校2年生くらいまでは、上手く言えない子もいて可愛いやつ。

そのメロロロー…、いや、メトロノームとは。

音楽練習に欠かせないリズム管理の道具です。

名前の由来はギリシャ語の 「metron(尺度)+nomos(規則)」 で、

「規則正しく測るもの」という意味があります。

一定のテンポでクリック音や振り子の動きを刻み、正確な拍感やリズム感を養うことができる優れもの。

私が子供の時は、リアルでぜんまい式のものを買って使っていましたが、

最近では無料のアプリもたくさん出ていて、メトロノームでの音楽練習が手軽にできるようになりました♩

ここでは、私が音楽教室でメトロノームを使って行っている練習を公開します。

この練習は、抑揚やノリといった、いわゆるグルーヴ感と言うものにとても役立つ練習です。

自宅でも簡単にできるので是非やってみてください。

(※ここで言うリアルメトロノームとは、振り子式のアナログメトロノームの事です。)

📱 リアルメトロノームとアプリ版の違い・選び方

メトロノームには、リアルの振り子タイプとスマホアプリがあります。

リアルのメリット

- 振り子の動きでリズムを身体で感じやすい

- 音の質感が心地よく、集中しやすい

- 長く使える耐久性

アプリのメリット

- 無料・低価格で手軽

- 拍子やテンポの変更が簡単

- 外出先でも使える

結論として、どちらも十分に練習に使えます。

リズム感を鍛えたいならリアル、手軽さ重視ならアプリと使い分けるのがベストですが。

自宅練習で使うのならなるべくごつめなリアルのメトロノームを用意するのがお勧めです。

振り子のリアルな動きを細かく視覚情報として観れるというのは、音楽練習においてめちゃくちゃ大事です。

🌍 重力と音楽の関係:振り子の仕組み

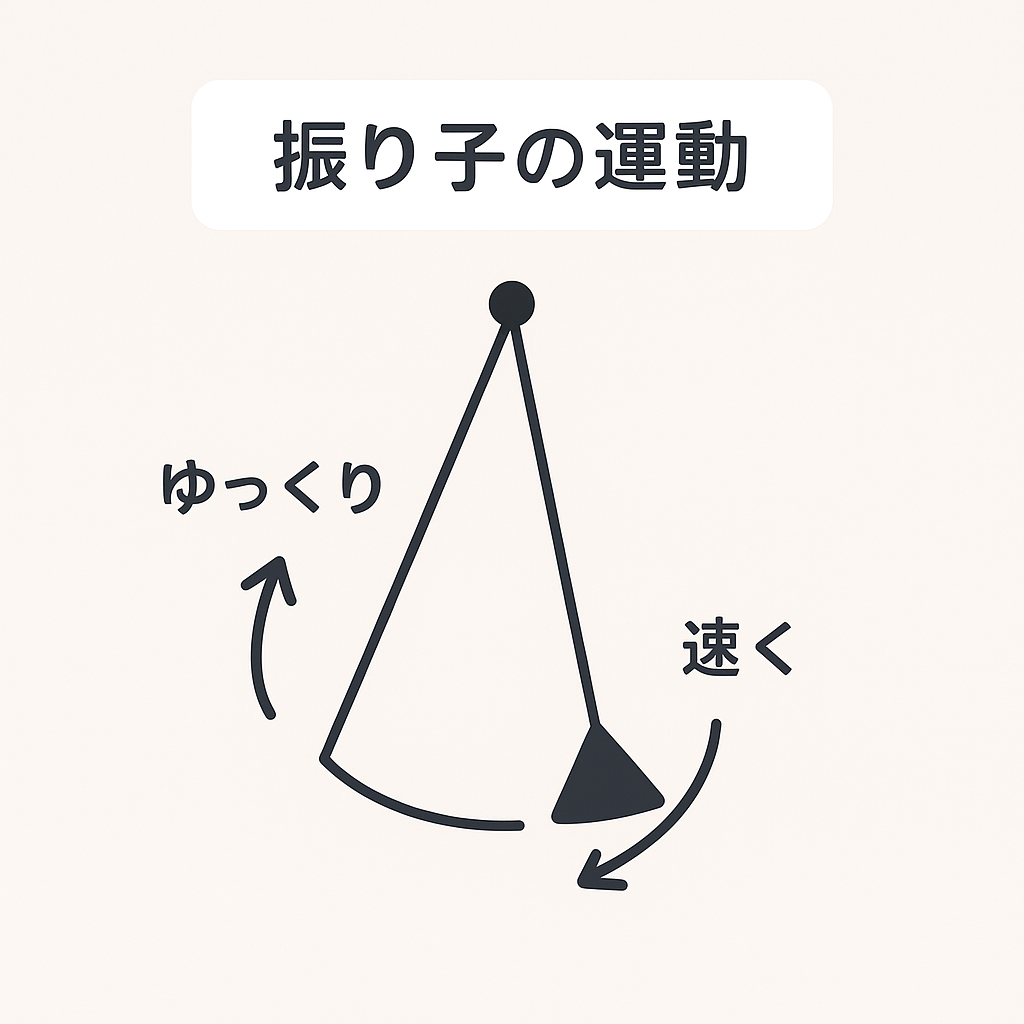

振り子式のリアルのメトロノームは、重力を利用した運動によって正確なテンポを刻みます。

この「重力」というのがとっても大事。

私たちはずーっっっと昔から、日頃から重力の中で生きてきました。

もし、重力の無い環境で音楽が存在したとしたら。それは私たちの感覚ではちょっと理解し難いものになったでしょう。

音楽と重力は、とてもとても密接に関係していて。

それはテンポにも、リズムにも、メロディにもハーモニーにも影響しています。

その重力による自然な運動を、目で見て感じ取れるのがリアルのメトロノームなのです。

振り子が持ち上がる時にはゆっくりと。落ちる時にはだんだん早くなる動き。

この運動が、私たちの身体に刻まれた自然なテンポ感を引き出す基礎となります。

とは言え、しっかりとしたメトロノームはそれなりにお値段が…ねぇ。。

重力が関係しているのだと意識していただいていれば、無料アプリなどでも十分効果があります。

🏃 メトロノームを使ったグルーヴ感トレーニング

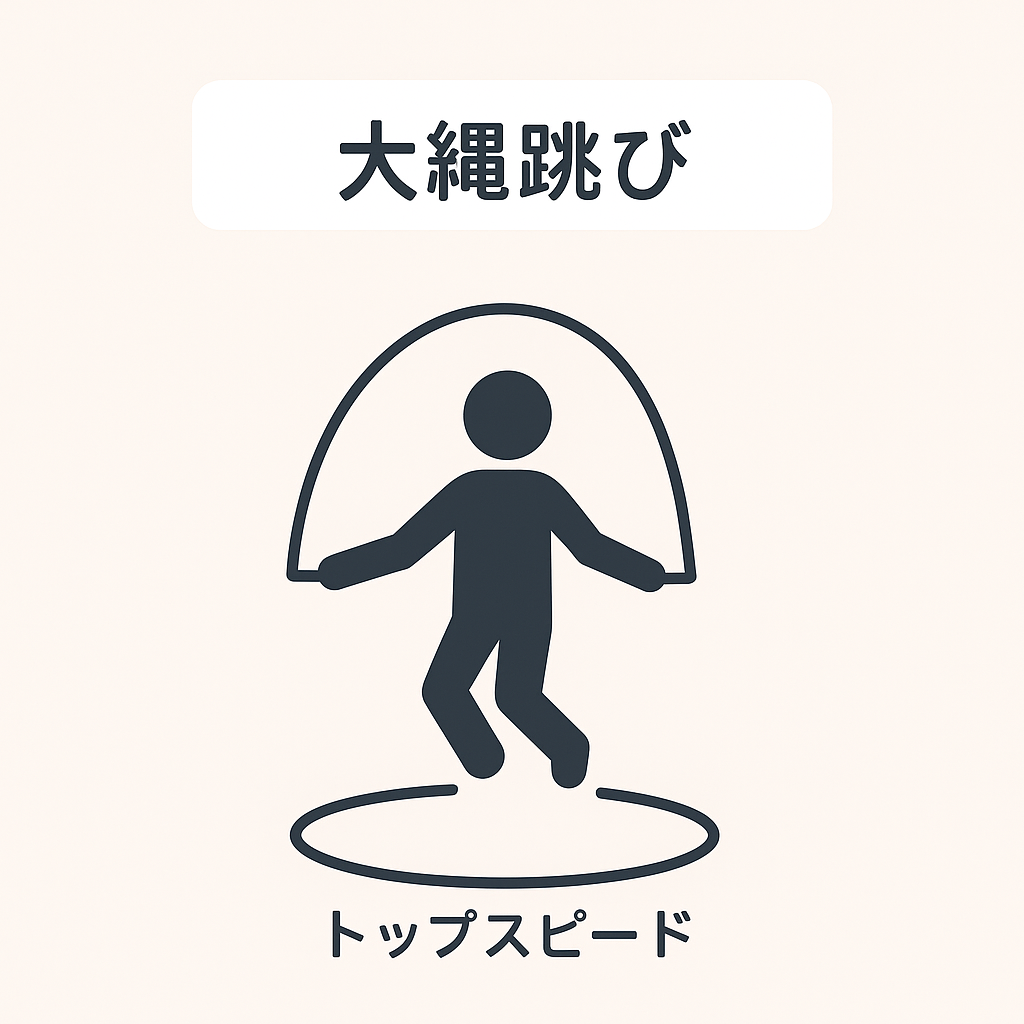

大縄跳びの動きを使ったリズム練習

さて。ここからがメトロノームを使った練習方法です。

みなさんは、大縄跳びで遊んだことはありますか?

私のように、インドアな少年時代を過ごした方でも、どこかで見たことはあるかと思います。

もし見たことない方はYouTubeなどで見てください。

注目して欲しいのは縄を回す役の人。

彼らの腕の動きは、メトロノームの振り子運動と、とても似通った動きをしています。

上空に縄が上がる時にはだんだんゆっくりに。

そして落ちる時には勢いを増して、飛んでいる人の足元を通過する時がトップスピードになります。

大切なのは、普段何気に「1、2、3、4」と数えている拍や拍子、フレーズの中には、常にこの「早く」なったり「遅く」なったりの動きがあるということです。

それを体感するために、大縄跳びの腕の動きを、先ずはゆっくりなスピードに設定したメトロノームに合わせてやってみます。

テンポを上げて行う練習

まず初めは、ゆっくりのメトロノームが「カチッ」と鳴る時に、腕が最底辺をトップスピードで通過するようにします。

(※初めのうちは叩いてはダメです。綺麗な円を崩さず「通過」するようにしましょう。)

完璧でなくていいですよ。機械じゃないんだし。大体合ってりゃいいんです。

それに慣れてきたら、〝メトロノームを〟早くしていきます。

腕で1回、さっきと同じくらいのスピードで円を描くごとにメトロノームが2回鳴るようにします。

2回めの「カチッ」で、腕がトップスピードで最底辺を通過するのです。

さらに慣れてきたら、腕で1回円を描くごとにメトロノームが4回鳴るように。

次は6回…8回くらいまで。先ずは偶数で。

慣れてきたら、次は奇数で。3回…5回…7回くらいまで。

ここまである程度、メトロノームと合ってきたなと思ったら、メトロノームを見ずに、耳だけで腕の動きを合わせる練習をしましょう。

🎶 メトロノーム練習で身につく自由なグルーヴ感

ここまでがメトロノームを使った練習の基礎です。

勿論、音楽の動きは「円」だけではありません。

音楽によって、それが楕円だったり、何だか角ばってたり。紙飛行機のような動きをする音楽もあれば、ボールのように跳ねる音楽もあります。

ただ「円」を使って重力感を含めたテンポ感の基礎身につければ、それが音楽で浮遊感や落下感など、いわゆるグルーヴ感というものを表現する下地となります。

つまり、音楽に「ノリ」を作り出せるようになるのです。

どんな音楽も、ただただ真っ直ぐなだけの動きだと、人の耳に馴染みません。

抑揚やノリ、グルーヴというものがあって初めて、人の耳に届き、音楽に一体感が生まれます。

そしてそれらは、我々みんながずっと感じている重力を認識できているかどうかで違いが生まれます。

その練習に、メトロノームはとても適した道具なんですね。

もし、音楽を始めようと思われている方や、音楽をしていてもなんだか人に届いていない気がする人は是非、このメトロノーム練習を試してみてください。

また、もしバンドを組んでいる人で、メンバーとノリが合わないなーと感じていたら。

みんなで大縄跳びをしてみるといいかも知れません。

ノリが合うとともに、より仲良くなれるかも。

その様子をYouTubeで流したりすると、さらに人気が出るかもしれません!

是非みんなで、大縄跳び界隈を盛り上げましょう!

違う!

良かったら是非、メトロノームを音楽の自主練習に取り入れてみてください🎵

コメント